|

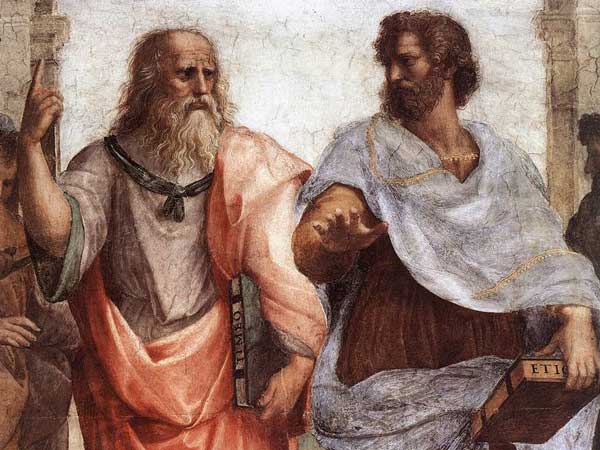

POR: MARTHA A. MARTÍNEZ PULGARÍN MARTÍN DE JESÚS BACIO ÁLVAREZ V. H. TORO SALAZAR Platón y Aristóteles, en "La escuela de Atenas" (Fresco de Rafael) A través de los siglos y de los diferentes modelos de pensamiento los autores más geniales se han influido unos a otros, desde la filosofía clásica en que Aristóteles, alumno de Platón, retomó algunos conceptos de su maestro para transformarlos, contradecirlos o bien, para tomarlos como base para sus propios planteamientos; es así que en éste breve ensayo revisaremos de manera esquemática varios puntos de encuentro entre tres de los pensadores occidentales más importantes en la historia de la humanidad: Platón, Aristóteles y Freud; abordaremos puntos de encuentro que tienen cada uno de estos autores y describiremos las diferencias y coincidencias que tienen en cada uno de estos puntos.

Ahora bien, el primer punto en el que éstos autores tienen un contacto es en el de la estructura del alma, cada uno de ellos habrá de construir un modelo de su entendimiento con respecto al alma humana, considerándose, en términos más actuales, la mente. Es así que en Platón encontramos que el alma es absolutamente incorpórea, espiritual y tiene un destino sobrenatural. Posee siempre la verdad; es el principio de todo movimiento; simple e indivisible; es capaz de una reminiscencia que demuestra su existencia anterior; por participar en la idea de vida, se encuentra investida de una actividad eterna, que excluye la muerte (Mueller, 1960, p. 55). Al mismo tiempo, el alma es esencialmente moral, entonces nadie es malo por voluntad sino por una mala educación o por una mala disposición del cuerpo que el alma tiene que padecer. Platón también justifica la existencia del mal por la influencia de las malas instituciones políticas y la corrupción del medio (Mueller, 1960, pp. 60-61). Por otro lado, Aristóteles contempla el alma humana como estructurada por la forma, el ente que le da entidad a la materia que es el cuerpo; el alma es pues lo que da entidad al cuerpo, en tanto ente, como forma de la materia (cuerpo) que es potencia. Así, el alma es la esencia de un cuerpo natural y es principio de las todas las facultades. Sólo el hombre posee la facultad discursiva y de intelecto, es decir, es una actividad específica del hombre, entonces el acto moral solo acontece en lo humano y se da cuando se realiza ésta actividad discursiva e intelectual. Finalmente, para Freud la estructura del alma, “mente”, se apoya en tres partes fundamentales: yo, ello y superyó, (esto último tomando como referencia el segundo modelo freudiano construido a partir de la década de 1920) en la que cada una tiene una función específica. La primera (Yo), es un enlace entre las otras dos y entre lo intrapsíquico y la realidad externa. La segunda (Ello) contiene las cuestiones referentes a deseos y a los impulsos básicos de las personas, su naturaleza es instintual e influida predominantemente por el Principio de Placer; mientras que en la tercera (Superyó) se encuentra el aparato moral de la persona, la moralidad se estructura a partir de introyectos e identificaciones que se van formando a lo largo de la vida y que encuentra su construcción final al terminar el Complejo de Edipo (Dicaprio, 1989, pp.44-46). No debemos olvidar que además existe otro tipo de estructura operacional que se constituye en tres niveles, a saber: consciente, preconSciente e inconsciente que a partir de la propuesta de la segunda tópica tendrán más la función descriptiva de la naturaleza de los fenómenos: el contenido es consciente, inconsciente o preconsciente. Podríamos proponer ciertos aspectos susceptibles de homologación en éstos tres autores, podríamos plantear entre Platón y Aristóteles un vínculo en lo concerniente a ciertas facultades el alma. Platón compara al alma con un carro de dos caballos. El cochero simboliza la razón, uno de los caballos la energía moral y el otro el deseo (Mueller, 1960, p. 58). Podemos homologar con respecto del alma de Platón la facultad sensitiva (Aristóteles), que se traduce en hambre y en deseo (manejada como facultad desiderativa en Aristóteles); así mismo, la parte “discursiva y del intelecto” en Aristóteles corresponde a la razón en Platón, el “cochero”. Y finalmente cuando Platón dice que es el principio de movimiento, Aristóteles habla en el alma de la potencia (facultad) “motora” (Aristóteles, pp.175-176). Ya entrados en Freud, la homologación encuentra también elementos susceptibles de ella: el deseo de Platón, la facultad desiderativa en Aristóteles y el Ello en Freud; los tres conceptos pueden homologarse en tanto que corresponden o comprenden lo mismo respecto a la psique, la naturaleza “deseante”. Tanto en Freud como en Aristóteles, se genera la facultad sensitiva (necesidad de alimento) y luego la desiderativa (el deseo de alimentarse), apegándonos al primer Freud del capítulo VII de “La Interpretación de los sueños” (1900) También podemos homologar el superyó con la razón en Platón porque ambas funcionan como agentes rectoras de la acción humana, aunque a este respecto también podría incluirse al Yo en ésta facultad que media entre fuerzas oponentes como los dos caballo en la metáfora platónica del coche. No resta mucho por decir, al menos no en este trabajo en el que pretendimos ser austeros y no profundos en las consideraciones expuestas a este respecto, respetando brevedades y atendiendo a puntos de encuentro entre estos tres pensadores. Conviene pues, contemplar que en todo pensamiento las propuestas y posiciones teóricas se encuentran irremediablemente influidas de manera transversal por todos los antecedentes de pensamiento que le han precedido e incluso, como hemos visto, son fácilmente rastreables elementos de desarrollos teóricos antiguos en nociones más actuales, suponiendo así una nueva visión de todo cuanto sea leído; la propuesta es sencilla: leamos concienzudamente a los clásicos como vía regia a la comprensión de los autores más modernos. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Aristóteles (Trad. 1978), Acerca del alma, Madrid, Gredos, pp. 167-212. Dicaprio, N. (1989) Teorías de la personalidad, segunda edición, México, McGraw-Hill. 1996, pp. 44-46; 49-50. Mueller, F. (1960), Historia de la psicología. De la antigüedad a nuestros días, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 55-62. Rivelis, G. (2009), Freud: una aproximación a la formación profesional y a la práctica docente, primera edición, Buenos Aires, Centro de Publicaciones Educativas y Material didáctico, 2009, p. 77.

0 Comentarios

POR: V.H. TORO No profundizaré demasiado en las tesis (por demás variadas) de los dos autores escogidos en sus textos "La república" (Platón) y "Cartas sobre la educación estética del hombre" (Schiller) en respeto a la extensión de este breve ensayo y debido a que eso perturbaría el ritmo del mismo. Me bastará con declarar las dos tesis sostenidas que me servirán como estructura. En un primer momento Platón propone que la justicia es lo que corresponde a cada uno hacer, esto es, que cada uno de los ciudadanos se ocupe de su propio oficio; al mismo tiempo cabe advertir que para él la justicia es algo que se debe perseguir por sí misma y no sólo por los bienes o resultados que de ella emanen, contiene un valor como fin en sí mismo (remitiéndonos un poco a Kant), los Estados que en su actuar se vean corrompidos y alejados del cumplimiento de la justicia no habrán más que acarrear sufrimientos y miserias a sus pobladores. En un segundo momento, Schiller, en su libro antes mencionado, sostiene en una crítica suficiente a le Ilustración que se debe contemplar una medida aristotélica de equilibrio entre la razón y la sensibilidad, único camino propuesto y auténtico para él para la consecución de ciudadanos felices y completos (en el sentido de plenitud). Si el desarrollo se enfocara en uno de los dos polos (la razón o la sensibilidad) el resultado sería invariablemente el malestar: el exceso de razón convierte a los hombres en bárbaros y el exceso e sensibilidad en salvajes, Siendo el primero el que constituye la crítica al movimiento de la Ilustración que privilegia el desarrollo de la razón por encima de las nociones sensibles, el exceso de razón (dirá) ha vuelto a los hombres fríos y un mecanismo más de un gran reloj en detrimento absoluto de su desarrollo personal y por lo tanto de su felicidad misma. Ahora bien, por Platón concebimos que un buen Estado será el que satisfaga las necesidades de sus pobladores, ése será el Estado justo. Algo parecido encontramos en Schiller; sin embargo, la idea platónica rígida de los deberes de cada cual en cuanto a su propio oficio (cada uno debe dedicarse exclusivamente a su oficio sin mayores cambios durante la vida) no constituye, en mi visión, una visión auténtica, cualidad necesaria en la elaboración o estructuración de un orden social de justicia. Mi juicio en este sentido es un tanto diferente; sostengo que: el "buen Estado", esto es, el Estado Justo, será aquel que no sólo satisfaga las necesidades de su pueblo, sino que además les permita, su libertad mediante, la consecución de su felicidad en el sentido de plenitud aristotélica; consecución no alcanzable in el desarrollo, que Schiller plantea, en cuantos al equilibrio debido entre sensibilidad y razón. Conviene pues argumentar o decir que, a mi vista, el Estado Justo (el Buen Estado, como le llamo) está en germen en estos dos autores. Diré por mi cuenta que el Estado Justo o cualquier orden social que se pretenda en justicia será aquel que satisfaga las necesidades de sus pobladores, mediante el trabajo de cada uno en su oficio, sin renunciar a la libertad de cada ciudadano de abandonar su actual oficio por otro que le convenga y le convenga más en tanto mejoría de su productividad; y que, además, fomente mediante ésa libertad la educación en los deberes ciudadanos con vocación a mediar en el justo medio entre lo sensible y lo racional, garantizando así, velar por el desarrollo óptimo del pueblo como individuo y como parte del Todo Social. Así pues, solo resta por decir que en mi opinión y siguiendo someramente las ideas de Platón y Schiller, el Orden Social Justo se logrará en tanto el Estado (como ejecución de gobierno) eduque a sus ciudadanos en la idea del trabajo propio como único medio para garantizar el auto-sustento, así como en la libertad y en el uso equilibrado de la sensibilidad y la razón (con sus respectivas implicaciones éticas, hay que decirlo). Solo así, un Estado avanzará en la satisfacción de sus necesidad (como entidad: la productividad) y en la necesidades de sus componentes (los ciudadanos: su sustento) sin que quede descuidado el desarrollo individual y la felicidad (o, al menos, su posibilidad, o potencia en sentido aristotélico) de sus integrantes. POR: VÍCTOR HUGO TORO SALAZAR

El tema del amor es abordado por Platón en su célebre diálogo “El banquete”, descripción de una reunión festejada por varios amigos donde se realiza un intenso debate filosófico en relación a este respecto, el sentido natural del diálogo va transcurriendo a través de diversas opiniones que van apareciendo y transformando la definición que van a ir construyendo sobre el amor. Antes de ir revisando la noción filosófica platónica en relación al amor, debemos advertir que la consideración platónica central en lo que se refiere a los conceptos metafísicos y ontológicos del hombre, es el hecho de la tendencia del hombre a dirigirse per sé a lo bello y a lo bueno, el bien y la belleza suponen por sí la motivación intrínseca del movimiento del hombre en la vida. Sabiendo esto, podríamos aún ahora suponer la visión del amor de Platón dirigido hacia estos dos elementos ideales, pero demos un repaso de cada uno de los interventores en el diálogo del Banquete. Toca el primer turno del diálogo a Fedro, quien resulta dar una visión del amor bastante idílica, vehemente, casi pasional; para este joven filósofo, el amor corresponde a una fuerza pasional que arroja a los hombres a la virtud y a la negación de los vicios o cobardías. Para Fedro el amor constituye un elemento que aporta felicidad, que dota de virtudes y que encamina hacia la conducta más sublime. Para Fedro, el amor otorga no solo pasión de amante, sino un camino moral que rige la conducta. (Azcárate, 1871, p. 287) La visión del amor que aporta Fedro, es casi mística, no considera muchos aspectos como el exceso de pasión que a veces constituye el sentimiento amoroso y que encamina al hombre los excesos viciosos; el sentido del amor que da Fedro es, sin duda, por demás apasionado, casi místico. Posterior a Fedro, tocará el turno a Pausanias; quien encauza ya varios aspectos filosóficos para el debate; el primero de ellos (y que se habrá de retomar en lo subsecuente) será la “belleza”, como elemento íntimamente relacionado al amor, del cual surge este segundo. Pausanias, además distingue dos clases de amor, uno sensual, pasional, casi brutal arrojado a los sentidos y al cuerpo; el más común de todos y el que admite, en su exceso el vicio, el que se ha de evitar. Por otro lado, un segundo amor más sublime que enfoca sus miras y su objeto de amor en la inteligencia. De aquí se desprende la primer admiración de la homosexualidad como medio de llevar el amor a cabo: en tanto que el amor más puro es el que se enfoca o se realiza en función de inteligencia y los elementos ideales sublimes del objeto de amor, no será más que el amor entre hombres el que es posible (en este segundo tipo de amor más sublimado) debido a que son ellos los que participan de la inteligencia y de la nobleza de lo sublime del pensamiento. (Ubiquémonos en la época griega clásica, para comprender esta consideración) Sin embargo, no solo es la naturaleza masculina y homosexual de los amantes, de este segundo tipo de amor, las características que se han de reunir; sino que se adoptan además varias condiciones que regulen este amor, de tal suerte que sea absolutamente bueno y deseable. El amante deberá ser honesto en sus intenciones y motivaciones, deberá cuidar la edad y la disposición del amado, entre otras cosas. Pero, finalmente, y esta es una consideración que también otorga una plataforma moral a esta clase de amor, entre los amantes habrá de haber una especie de servilismo mutuo, que los eleve a ambos por igual en su desarrollo integral. (Azcárate, 1871, pp. 288-289) Encontramos aquí, a este nivel, la primera alusión del amor homosexual, como camino íntimo y único hacia el amor sublime y elevado. Luego de Pausanias, sigue el médico Eriximaco; que si bien en un primer momento acepta la distinción de amores que propone su predecesor (Pausanias), también adopta una postura que contempla el amor como algo universal a todos los seres, supone de esto que todos los seres en alguna medida son capaces del amor en cuanto hay. Esta consideración la contempla en función de su propia profesión, médico, bajo cuya tesis estructura su concepción del amor. Desde su preparación como médico la armonía entre contrarios supondrá la consecución de la salud, los temperamentos buenos y malos, equilibrados y bien tratados generarán la salud del cuerpo; es precisamente esta concepción de la unión y armonía entre los contrarios será lo que Eriximaco propondrá como base central de lo que será su concepción del amor. Aristófanes, luego, adopta una consideración parecida a la de Eriximaco, en el sentido de la unión de las partes. Sin embargo, mientras que en la teoría filosófica del amor de Eriximaco, el amor supone la unión de los contrarios; en Aristófanes el amor supone la unión de los semejantes. Para explicar esto Aristófanes recurre a una historia mitológica sobre el origen el hombre y de los subsecuentes amantes; en la que (brevemente lo explicaré) en un inicio había seres constituidos por dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer, por castigo de los dioses estos seres fueron separados; y destinados a encontrar su otra mitad, para recobrar la fortaleza y sentimiento de unión consigo mismos; surge aquí una de las primeras nociones del actual “mi media naranja.” De este modo los actuales amantes hombre-hombre, estaban destinados a buscar a su otra mitad, mujer-mujer del mismo modo, y finalmente hombre-mujer también buscarían su otra mitad. Así, Aristófanes explica la función amorosa del hombre, en el sentido de la unión de los semejantes y más aún, la comprensión de sí mismos a través del otro. El amor es explicado en sus modalidades heterosexual y homosexual en este relato de Aristófanes, además que da cuenta de las costumbres griegas de la época; de esto se desprende que si el amor es la unión de los semejantes, el amor homosexual es el más auténtico y puro de todos y por tanto el amor heterosexual, fundado en la unión de los contrarios, sería el menos puro o durable. . (Azcárate, 1871, pp. 290-291) Esto último, hay que revisarlo desde una óptica histórico-social, que contemple estas visiones en la naturaleza del contexto en que han sido dichos: una Grecia en que la homosexualidad no era un tema tabú y se consolidaba fuertemente en las altas esferas sociales. Agatón, toma la palabra y realiza una descripción del amor, de la cual no repararemos, por su carácter más bien poético, que no engendra, a mi consideración, más que una extensión más elegante de las consideraciones previamente planteadas por Fedro y que al respecto de este artículo no habrán de encubrir una auténtica fuente de apoyo. Sin embargo, lo que ha de decir Agatón en función de determinar “qué es” el amor lo retomará Sócrates en su momento del diálogo para así hacer su propia interpretación en lo que al amor se refiere. Sócrates enfrenta a Agatón, contrariándolo en lo que se refiere a su consideración de que el amor es bello, de ser así no buscaría la belleza; el amor busca la belleza por la ausencia de ésta misma en sí mismo. En tanto que no es bello, tampoco será bueno; de lo cual se asume la imposibilidad de que el amor sea un Dios. (Azcárate, 1871, p. 294) Cabe mencionar acá, que será a través de la boca de Sócrates y la que habrá de ser la base de su reflexión filosófica del amor, la extranjera de Mantinea, que Platón expone y explora su propia concepción del amor. Por lo que a esta última parte de “El Banquete”, habremos de prestar mayor atención. Sócrates hace alusión a una mujer llamada Diotima, de quien asegura ha aprendido todo lo que bien sabe sobre el amor. Entre otras cosas Sócrates relata varios aspectos que del amor le ha dicho Diotima: “¿Qué será pues, el Amor? [pregunta Sócrates a Diotima]¿Mortal? Menos aún, por cierto [Contesta Diotima] Bueno pues, ¿Qué es? Una vez más como anteriormente dije: intermedio entre lo mortal y lo inmortal. Pero, en fin, Diótima, ¿Qué es? Un gran demonio, Sócrates, puesto que todo lo demoniaco está entre lo divino y lo mortal.” (Platón, p. 300) De este breve extracto del texto, encontramos la naturaleza prima y fundamental de la concepción del Amor Platónico, que se funda en la noción de que el amor funciona como un catalizador de divinidad o bien, un catalizador de lo terrenal. El amor en cuanto es, tiene la fuerza de llevar al hombre a lo divino (a lo sublime) o bien, derrotarlo ante la naturaleza de lo banal y lo terrenal. Más adelante, en el desarrollo del texto, la discusión de Diótima y Sócrates cobra una nueva dimensión en la que descubren que existen clases de amor, uno elevado y uno no tan sublime. En el primero el hombre hace suyos lo bueno y lo bello, los desea y los quiere para sí mismo, para la “eternidad”; por otro lado se distingue otro amor menos sublime que vela por el dinero, los cuerpos y por cosas terrenales, objetos que desean la pertenencia de lo amado. Diótima, luego explica que en tanto que el Amor es una “demonio” entre lo mortal y lo inmortal, desea además, la trascendencia; lo mortal, a través del Amor, busca hacerse de la inmortalidad, por medio del engendramiento. El deseo de hacer para sí, la pertenencia, se concentra por medio del engendramiento; explicará Diótima. (Platón, 1980, pp. 306-307) Sin embargo, este deseo de trascendencia no se limita únicamente a la procreación de hijos; de hecho, se estructura una serie de dichos en el texto en los que se habla del “engendramiento del alma”, que sugiere la procreación y la trascendencia por la inteligencia y la consecución de la virtud. Diótima asegura es la mayor forma de engendramiento y, por lo tanto, de trascendencia; en el deseo amoroso de conseguir lo deseado y que no se tiene, de volverse lo mortal con lo inmortal. Los alcances de este diálogo, relatado excepcionalmente por Platón en boca de Sócrates, atribuyen al Amor una dimensión más valiosa en tanto más encaminado a los objetos sublimes se refieren; valores como la inteligencia, el bien, el razonamiento, la sabiduría y la belleza, constituyen la base del Amor más elevado, más puro y más duradero, de lo que se deduce de este diálogo, entre Sócrates y la extranjera de Mantinea. Por lo anterior, se deducen varios aspectos del contenido filosófico respecto al Amor en la obra de Platón. La primera de ellas es que el Amor en cuanto es, es el deseo de lo bello y lo bueno; de lo bello se deducen etapas para el amante, la primera terrenal (enfocada al cuerpo), una segunda que ya se fía de los actos y virtudes del amado, una tercera que ya contempla el espectro del alma del amado, su sabiduría y belleza racional. De ello se desprende la necesidad de trascendencia, que va escalando esos peldaños, hasta lo verdaderamente trascendente y perdurable: el Amor a la sabiduría, a la belleza más sutil y elevada. La última conclusión, es que el amor más puro y trascendente es el que se da por la admiración y deseo de los aspectos sutiles del alma (inteligencia, bondad, virtud, justicia, etc.); se obtiene la conclusión fundamental y que nos concierne, en función del objetivo planteado con el presente ensayo, que es el hecho de que el Amor más puro, es posible tanto en la heterosexualidad, como en la homosexualidad; debido a que desde la visión platónica, el Amor, en cuanto es y en su naturaleza más pura, supone la adoración y deseo de lo más sublime y elevado del alma del amado, no de su cuerpo. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: De Azcárate, Patricio. (1871), “Obras completas de Platón”, Tomo Quinto, Medina y Navarro Editores: Madrid, España. Platón. (1980), “Diálogos Socráticos”, Ed. Cumbre: México, D.F. |