|

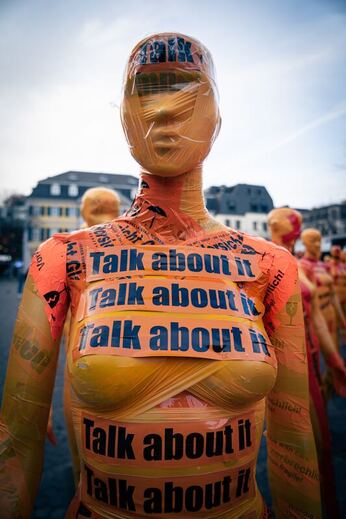

Por: Guadalupe Vázquez  Se habla a menudo de los miedos del terapeuta, si es principiante se apunta a temas técnicos: cómo iniciar y terminar la sesión, cómo tasar los honorarios o el resquemor ante su capacidad de “ayudar”– o no– a su paciente. Se omiten, sin embargo, aquellos miedos con los que resulta mucho más complejo lidiar, por ejemplo: el paciente que se excita sexualmente durante las sesiones o nos trae contenido sexual muy explícito -transferencia erótica mediante; los que exhiben una carga fuerte de hostilidad y violencia; aquellos donde la enfermedad grave y la muerte están en juego, y ni qué decir del temor respecto a los pacientes con potencial suicida. Son temas que en la mayoría de los entornos resultan tabú, los precede el estigma. La prudencia del terapeuta puede resultar en cobardía, y al amparo del silencio el dolor y la violencia pueden medrar. ¡No pienses en un elefante blanco! Imposible no pensarlo. Cuando algo radicalmente importante se omite y no es hablado no sólo no se olvida, sino que se dota de una cualidad omnipresente, se convierte en el sustrato de toda narrativa vital, constituyéndose en el ruido de fondo, en la voz que por no escuchada repite su súplica. Tomemos como metáfora a las leyes prohibicionistas. La prohibición tiene a menudo efectos contrarios a lo que se persigue. Prohibir el aborto no disminuye la estadística, según datos de Amnistía Internacional y el Instituto Guttmacher –organización norteamericana sin ánimo de lucro–, la tasa de abortos es de 37 por 1.000 mujeres en los países que prohíben el aborto totalmente o lo permiten sólo en caso de riesgo para la vida de la mujer y de 34 por 1.000 mujeres en aquellos países que lo permiten de manera más amplia o irrestricta. Del mismo modo, la prohibición en la educación sexual resulta en mayores transgresiones y en su ocultación. Privar de información oportuna esencial para la salud, es siempre causa de mayores males, que los que la prohibición, en apariencia, logra prevenir. Una paciente habla de su cónyuge enfermo de cáncer, detalla los procedimientos médicos, el cansancio, la hostilidad por verse arrastrada a un trabajo de cuidados que parece no tener fin. Habla de muchas cosas pero omite lo esencial, hablar de ese elefante pálido que se pasea por el consultorio, barrita iracundo, tira libros y caga sobre la alfombra. Ese elefante es el miedo a la muerte de su pareja. ¿Qué sucede si el terapeuta no lo aborda, sea porque elige no verlo o porque viéndolo teme señalarlo? ¿Cómo contener el miedo, la ansiedad de su paciente, sin atreverse a formular la pregunta o más osado aún, poner sobre la mesa la posibilidad de que eso ocurra? De igual manera con un paciente deprimido que asevera no querer vivir, ¿quiere matarse realmente o no quiere vivir bajo las condiciones en las que está viviendo? ¿Tiene rasgos melancólicos o maníaco-depresivos? Hay que indagar estos aspectos y si se ha presentado ideación suicida. Cómo sino hacer un llamado a la vida y si cabe, alertar a familiares y amigos o generar un dispositivo de intervención, ya sea por medio de un acompañante terapéutico o en casos más graves una internación. Hay que poder hablar del suicidio sin temor. El miedo al efecto Werther aún ronda a muchos terapeutas. Este fenómeno, bautizado así por el sociólogo David Phillips en 1974, alude a la novela corta de Goethe, en la que se relatan las penas de un joven enamorado que acaba por suicidarse. El alcance del libro fue tal que según se cuenta muchos jóvenes, imitando quizá al protagonista, se suicidaron de formas análogas, por esta razón la novela llegó a prohibirse en algunos países. Phillips encontró que tras la publicación en prensa de la noticia de algún suicidio la tasa de suicidios se elevaba al poco tiempo. Ahora las noticias sobre los suicidios se publican omitiendo algunas informaciones, se utiliza en su redacción cierto cariz disuasorio, y en ocasiones se publica conjuntamente la línea telefónica de prevención al suicidio. Puede hablarse de ello, debemos hacerlo, el punto es cómo se aborda. ¿Y qué pasa cuándo un terapeuta nos revela que debe hacer cierta devolución a su paciente pero teme su reacción, su potencial enfado u hostilidad? Habrá que encontrar el momento, el timing es importante, no sólo se trata de qué decir sino cuándo decirlo; adelantar una interpretación puede ser catastrófico, pero llegar tarde o no hacerlo nunca puede ser aún peor. Abunda hoy en día esa apología de la felicidad a ultranza, que niega la hostilidad o del impulso agresivo connatural al ser humano. Happy flowers y meditaciones edulcoradas, el espejismo y la promesa de un bienestar sostenido, el Shangri-La de la “salud mental”. Todo eso está abocado al fracaso o a mantener un delirio omnipotente de completud y desapego; el palimpsesto que borra las emociones que considera poco dignas, sean la tristeza, la envidia o el miedo. Algunos procesos terapéuticos se fundamentan en esas premisas, fundando una nueva alienación en el sujeto que se ve condenado a la sonrisa perpetua, a la beatitud a prueba de todo, algo que se parece mucho más a la renegación que a una “cura”. Los mercaderes de la felicidad llenan sus bolsillos, algunos con cinismo y otros plenamente convencidos de su método. Desconfiemos de la promesa que apuesta por mutilar parte de la experiencia humana. No podemos eliminar todo aquello doloroso o difícil que viene aparejado a la existencia, con suerte podremos acompañar al otro en su construcción de sentido y en el ejercicio de fortalecer su capacidad de sostenerse sin derrumbarse cuando algún fenómeno avasalla l subjetividad. Que no nos arredre que haya diez, mil o un millón de personas participando de ese delirio compartido que asume que la felicidad está siempre al alcance de nuestra voluntad, recordemos al niño que pudo señalar al rey y decir ¡El rey está desnudo! Si en nuestra consulta se pasea un elefante blanco, estamos obligados a señalarlo.

0 Comentarios

Deja una respuesta. |

Archivos

Noviembre 2024

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS