|

Por: Hugo Toro.  En el campo psicoanalítico han surgido ya varios textos vinculados o dedicados a la experiencia de la pandemia por el reciente brote de Covid-19; mucho se ha dicho alrededor de este nuevo campo, de esta rasgadura de lo Simbólico que permite acercarnos, angustiosamente por supuesto, a lo Real, un Real que nos confronta con lo corporal y con lo mortífero, aquello que por no estar alineado al lenguaje se escapa de la paz de la neurosis y concentra mecanismos de defensa severos. Pensemos en este mismo sentido, que las emanaciones sintomáticas corresponden directamente a la estructura de la que surgen: hemos visto histéricas identificándose con el Otro autoritario, histéricas victimizándose y tratando de encontrar el vínculo con el peligro, histéricas cantando e imponiendo consignas, haciéndose una con la enfermedad... Hemos visto obsesivos reteniendo, comprando sin control, desabasteciendo supermercados, estableciendo un nazismo sanitario que desespera y vuelve aún menos cómoda la vida... y finalmente hemos visto psicosis, psicosis o perversión, la línea es delgada y no se puede discernir con claridad, pues vemos gente invitando a “seguir visitando las fondas” a “seguir abrazándose”, lineamientos y conductas que se encuentran por fuera de la realidad forcluyendo los aspectos más sinceros del orden simbólico. En este breve artículo me propongo proponer una visión kleiniana que ha sido ligeramente desatendida en estas comprensiones psicoanalíticas quizá, porque el kleinismo erigido en la clínica nunca se hizo acreedor de un lugar central en lo que se refería a lo que denominamos “psicoanálisis aplicado”. Pero creo conveniente considerar algunos hechos que son relevantes no sólo para la comprensión de las personas cercanas, sino para la comprensión y acercamiento clínico con pacientes. Así pues, para comenzar creo conveniente remitirnos a la definición que da Melanie Klein en su brillante artículo de 1946 “Notas sobre algunos mecanismos esquizoides” (2009, p. 14) en relación a la ansiedad, en tal texto señala: “Sostengo que la ansiedad surge de la actuación del instinto de muerte dentro del organismo, es sentida como temor a la aniquilación (muerte) y toma la forma de temor a la persecución. El temor al impulso destructivo parece ligarse inmediatamante a un objeto, o mejor dicho es vivenciado como temor a un abrumador objeto incontrolable.” Debo aclarar que este breve parágrafo corresponde a una descripción que hace Klein sobre los primeros meses de vida en la que la cohesión del yo, para ella, no está consolidada la desintegración e integración van y vienen dependiendo de la experiencia; en ese sentido, estaríamos considerando la experiencia subjetiva del sujeto, que impregna desde los contenidos de su mente la experiencia del mundo real que a veces acomete de manera que es interpretada de modo negativa y otras tantas veces de manera que es considerada por el niño de un modo positivo, estos aspectos para los psicoanalistas kleinianos no son derivados de la experiencia como tal sino más bien de los contenidos mentales y sobre todo de la preponderancia de los aspectos vinculados al amor, al odio o a la envidia, triada kleiniana por experiencia (aunque en este artículo en el que nos basamos aún no llegamos a la envidia), así pues, el niño siente ansiedad en el momento en el que ha proyectado sus impulsos destructivos sobre un objeto que luego va a retaliar sus propios ataques, esa amenaza de destrucción deriva del hecho de que al proyectar estos elementos malos el niño se queda en vínculo con un objeto malvado y amenazador. Sin embargo, ¿no es el Covid-19 una amenaza auténticamente mortífera surgida de afuera y por lo tanto no se acopla a la fantasía sino a un hecho categóricamente real? Puede ser, sin embargo la totalidad de las eventualidades humanas puede de un modo o de otro conducir a la muerte, ¿qué pasa entonces con la experiencia subjetiva en medio de la pandemia? Klein lo señala claramente: “La necesidad vital de hacer frente a la ansiedad fuerza al yo temprano a desarrollar mecanismos y defensas fundamentales. El impulso destructivo es proyectado en parte hacia fuera (desviación del instinto de muerte) y según reo, se liga inmediatamente al objeto externo primario, el pecho de la madre.” (Klein, 2009, p. 14) Evidentemente el Coronavirus, al menos eso creo, no es una madre y si lo es es una madre fantaseada en lo inconsciente como una madre selectiva que destruye a los bebés a voluntad; siendo así como se ha planteado es natural que los pacientes y cualquier persona en general, debe preservar el Yo de la ansiedad derivada de sus propias fantasías destructivas, de autocastigo y persecución que han sido despertadas por la pandemia, la reclusión obligada y las limitaciones personales en relación a este evento epidemiológico. Así pues, frente al evento en sí y a las medidas de aislamiento, control y protección que a su vez suscitan y despiertan las fantasías inconscientes ligadas al impulso de destrucción y persecución el Yo tenderá a remitirse al mecanismo de defensa de los primeros meses: la identificación proyectiva. Podemos contemplar esta realidad clínica en la consulta diaria, los pacientes más que nunca suelen llegar con mecanismos propios de la posición esquizoparanoide, el control, triunfo y desprecio parecen posiciones subjetivas que les permiten lidiar con el dolor mental que supone la experiencia de sus problemas en lo ordinario en conjunto con la experiencia brutal del aislamiento y la sana distancia. Al mismo tiempo, las fantasías son variadas y aún en casos neuróticos pueden llegar a tocar las formaciones de una estructura psicótica, desconectados con la realidad sentados en delirios de los que casi se puede pensar que el paciente está absolutamente seguro, por supuesto el Yo neurótico resiste y el análisis permite más o menos apuntalar sus defensas y estabilidad emocional. Esta inestabilidad en el Yo es una consecuencia directa de la proyección que se hace de lo malo pues también lo bueno se debe proyectar, lo que genera aquello que Klein denominó “escisión”, es una división tajante entre las cualidades buenas y malas del objeto, lo que implica necesariamente una división en el Yo, Klein señala: “Creo que el yo es incapaz de escindir al objeto –interno y externo- sin que se lleve a cabo una escisión correspondiente dentro del yo mismo. Por tanto, las fantasías y sentimientos con respecto al estado del objeto interno influyen vitalmente en la estructura del yo.” (Klein, 2009, p. 15) Uno puede contemplar esta escisión en la vida ordinaria y en configuraciones sociales interesantes, en México por ejemplo, ha surgido toda una tendencia que inviste al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell de las cualidades buenas, prácticamente en redes sociales se ha suscitado un fenómeno en el que se le atribuyen cualidades sorprendentes, desde las reales como sus títulos académicos, como otras por completo subjetivas como aquella que tiene que ver con su belleza física, sus superpoderes para contener la pandemia, etc., estas cuestiones no son más que representaciones de esa escisión y proyección el Covid-19 queda consolidado como un objeto malo, persecutorio, mortífero y letal (frente al que hay que elevar defensas mentales) y alguien como Hugo López-Gatell queda erigido en el lugar de un objeto bueno, protector, bello, capaz y poderoso. Ahora bien, como clínicos siempre debemos hacer un trabajo que tenga el eje de un atravesamiento del fantasma, en sentido lacaniano, y de una tendencia mayoritaria a la posición depresiva desde una óptica kleiniana. Sin embargo, si bien sostengo que el analista debe preservar la labor analítica cuidándose de no alimentar las fantasías y los mecanismos de defensa, también sostengo que el analista en estas condiciones deberá ser todavía más paciente de lo que es el paciente. El analista deberá sostener a los pacientes, instalándose en un sitio que no fomente los mecanismos esquizoparanoides de triunfo, control y desprecio, así como los mecanismos primitivos; sino que pueda ir sosteniendo la mente del paciente en estas circunstancias, interpretaciones “de bisonte embistiendo” pueden ser severas, duras y, sobre todo, equivocadas, porque en este contexto no podemos conocer con claridad si el paciente realmente actúa con una visión integrada de la realidad o bajo el influjo de una fantasía de naturaleza esquizoparanoide, sobre todo por el hecho de que este evento en concreto es sumamente avasallador y pocos saben con claridad la naturaleza de la situación en concreto; así pues un aislamiento disciplinado puede tener el trasfondo de una fantasía persecutoria por la proyección de los elementos destructivos, o bien, puede ser una posición realmente auténtica de preocupación, delimitación y confrontación con la realidad. Así pues, en este contexto sugiero interpretaciones que se dirijan predominantemente a una ampliación de la concentración de la angustia y más allá de esto, el trabajo analítico deberá ser de sostenimiento y “reencauce”, reconocimiento ontológico de la realidad mental que se está experimentando, etc. El analista deberá ser lo suficientemente hábil para conocer y saber cuando realmente se pueda hacer una interpretación como en los “buenos tiempos”. Referencias bibliográficas: Klein, Melanie. (2009), “Envidia y gratitud”, Obras completas: Tomo 3. Ed. Paidós: Ciudad de México.

0 Comentarios

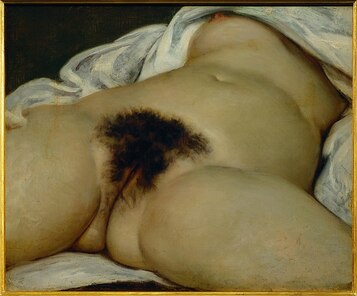

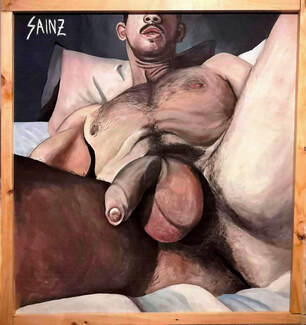

Por: Hugo Toro.  No es poco común y en realidad es una constante que a los inicios de la práctica clínica y de la formación analítica como tal, los aspirantes dejan de lado un valor coyuntural de la práctica: la humildad. Como si de niños con un martillo de juguete se tratara, hacen intervenciones y trabajos intentando colgar un gran cuadro en la pared de su orgullo, sin dar cuenta que su martillo sigue siendo eso, un martillo de juguete. Pero no debe pensarse que esto es una diatriba en contra de los recién iniciados en los procesos formativos (múltiples en sus formas como hay escuelas en la actualidad), pues esta realidad, la del martillo, existe más allá de la poca experiencia, de hecho, varias veces he escuchado anécdotas interesantes, graciosas y simpáticas: el gran analista de renombre que se duerme en una sesión, el que se involucra afectivamente con su paciente o, cómo olvidar esa anécdota, la que con una furia desatada por los límites alcanzados de su tolerancia, aporreó a un niño en análisis. Son múltiples las experiencias clínicas que dan cuenta de una realidad primera y que todo analista debe conocer bien: los límites de su práctica. Si bien, conocer los límites no implica necesariamente abstraerse de toda posibilidad, sí implica un uso responsable del método, pues si bien es cierto que el método, de cierta forma entendido como encuadre, permite cierta protección y perpetúa de cierta manera una determinada dirección de la cura, también viene cierto que dicho método estará determinado por el propio análisis del analista y, por supuesto, de los matices concretos de su goce y más allá, de su deseo. Es terrible cuando la práctica del análisis se convierte en síntoma del analista, que ejecuta la práctica en un goce permanente, en realidad, y esto es cierto, no pocas veces una persona ha instrumentado el análisis con miras a perpetuar fantasías perversas en las que el goce masoquista y el goce sádico intervienen por partes iguales. Frente a esto, ¿cuál es una resolución posible?, en el último de los casos que declaro la respuesta es una obviedad: nada, pues será muy poco probable que ese analista se pregunte por su propia práctica y la clínica que ejerce. Pero en los demás la situación se vuelve más aguda y requiere un cierto detenimiento. Hemos dicho ya que no se trata tanto de rehusar la posibilidad, es decir, conocer los límites no implica cegarse a nuevas posibilidades y horizontes, de otro modo, la práctica también devendría en un ejercicio muerto, poco vital y significante; echaría por tierra las cualidades más inmediatas del análisis como tal al estar cerrado en condiciones secas y poco fecundas. Como siempre, la realidad de nuestra práctica nos invita a remitirnos a un justo medio que permita comprender y ejecutar cierto modo de proceder. En ese sentido, no será de extrañar que el primer elemento que el analista debe tomar en cuenta es su propio conocimiento y, más aún, su propio desconocimiento. De eso puede obtener las matrices móviles que le permitirán aceptar o no un caso o a un paciente. También será un hecho que del ejercicio permanente de una Docta Ignorancia sobre sí mismo se puede permitir abordar, desde la humildad que impone la realidad de las cosas, una renuncia a un determinado tratamiento clínico; es decir, forjar y reconocer el hecho de que no siempre se puede salir triunfante de las condiciones a las que uno se enfrenta, llevar a cabo la derivación en el momento y del modo adecuado, sin llevarnos a nosotros como analistas y al analizante a terrenos insospechados de actuaciones y acting out que puedan derivar en poderosos resentimientos y en cierres poco efectivos. La clave, como siempre, será el propio análisis del analista, así como el ejercicio de ese análisis y en la comprensión de sí mismo. No debemos obviar algo que André Green comenta en su libro “Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo”: “Debe tenerse siempre en cuenta que, debido a las angustias y los peligros que presiente, el paciente busca provocar, a través de un pasaje al acto irrevocable, la muerte del proceso, ya sea como consecuencia de sus propias actuaciones (por ejemplo, mediante intervenciones externas de su familia), o logrando una respuesta contratransferencial violenta de parte del analista. Seamos honestos: esta última eventualidad no siempre es evitable, porque es importante reconocer que, por muy analizado que esté, el analista no deja de tener una capacidad de tolerancia limitada. En este último caso, lo importante es que pueda reconocer ante el paciente haber tocado ese límite y no sentirse ya capaz de llevar a cabo el trabajo analítico. En esa forma, en vez de que el divorcio tenga un solo responsable, la culpa estará compartida. Todo analista sabe que, sin excluir una empatía que de por sí no es suficiente, la actitud a preservar es la impavidez (Bouvet). De todas maneras, repitámoslo por si es necesario: impavidez no quiere decir indiferencia, que sí sería la peor de las culpas. Impavidez significa que el analista confía en su método lo suficiente como para arrostrar tempestades arremetiendo contra mares embravecidos, huracanes y corrientes peligrosas. En situaciones así hay que contar con las cualidades del método (Donnet) pero también con las del piloto. Es en vano pretender en todo momento lograr el control: lo importante es que al nave no vuelque y zozobre.” (André Green, 2011, p. 129) Es evidente que un analista con la claridad teórica y técnica de Green traza una ruta clara para los analistas; no debe costar reconocer, contra la helada razón de nuestra propia soberbia, que no se puede todo con todos y que ese principio es tan humano como humanas son las condiciones y contenidos que se despliegan en el análisis. Referencias bibliográficas: Green, André. (2011), "Ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo: Desconocimiento y reconocimiento del inconsciente.", Amorrortu Editores: Buenos Aires, Argentina. Por: Hugo Toro.  Se nos fue. Hoy más que nunca el ejercicio del psicoanálisis supone al mismo tiempo una serie de obstáculos y retos que nos alejan y distraen de sus formas más auténticas; si bien las condiciones contemporáneas dificultan en cierta medida el acto analítico en sí, con las condiciones conocidas hasta el presente y desde su creación, esto no debe ser motivo de caída en la Vía Dolorosa. Más allá de todos los registros posibles y de las posiciones subjetivas específicas en relación con la realidad de un saber la más plena actualmente, y que no podía ser de otra manera, es que ya no podemos confiar. La confianza es un valor en desuso, y bien que así sea, en la época contemporánea; el saber del maestro debe, hoy más que nunca, ser puesto en duda (no así sometido a una negación de toda autentificación verificable, es decir, no por duda se ejerce el rechazo sucinto a toda autoridad de saber). Recién veo un vídeo publicado por el canal de YouTube “J.-D. NASIO”, publicado el 20 de diciembre de 2019 y cuyo título es “¿Cuál neurótico somos: fóbico, obsesivo o histérico?”, ya desde el título la pretensión de la conferencia resulta llamativa, uno se cuestiona si el título será efectivamente una impresión acorde a la realidad más plena de la charla del (como dice la descripción del vídeo) “célebre psicoanalista”. En la aventura de escuchar las casi dos horas de duración uno encuentra que literalmente el “célebre” se dedica a dar algunas pautas para que antes de empezar, los presentes puedan discernir con cierta claridad qué tipo de neurótico son. ¿Cómo puede hacerse un ejercicio tan miope, tan artificial como banal sus alcances? Resulta innecesario y no sólo necesario sino que implica necesariamente una contestación definitiva a quienes desde trincheras más ortodoxas se han ido desvinculando de Nasio, el resultado pueril no es otro que risas incesantes, estamos ante la comedia del saber, que más allá de su cercanía a la verdad o a la relación estrecha con la autenticidad busca perpetuar al orador no como un agente de discurso-en-verdad, sino más bien como un showman que entretiene a sus audiencias. El valor del experimento de Nasio tiene su cambio de moneda en tantos y tantos test de las revistas especializadas en la banalidad femenina y masculina que inundad anaqueles de tiendas de inutilidad. Uno se encuentra permanentemente pensando si está hablando en serio o, si la propia estupidez (que no se niega y, más aún, se reconoce) no ha permitido encontrar el sentido del chiste o la línea discursiva oculta, el semblante del maestro aún tiene un valor que supone de una o de otra manera la posibilidad de un acceso al saber. No reconociendo el valor del chiste pero confiando en que es eso, uno avanza y no sin sorpresa descubre que entre las propuestas del Dr. Nasio, “célebre psicoanalista”, se encuentra el retorno del trauma psicológico, dice en su conferencia: “La génesis de una neurosis se resume en una secuencia: primero, el traumatismo, que es la causa desencadenante de la neurosis; dos, el fantasma, que es la causa central de la neurosis. Como verán yo distinto la causa desencadenante, que es la puesta en movimiento del proceso neurótico y la causa central, el fantasma, que es el foco infeccioso que mantiene el estado neurótico durante años y a veces durante toda la vida. Tercer eslabón, los síntomas neuróticos que llevan al paciente a consultar.” Si bien es cierto que el “foco infeccioso” es el fantasma, aunque yo mismo no me permitiría utilizar dicha expresión; alegar como causa desencadenante un evento traumático en las condiciones en que el que Nasi(ó) lo hace me resulta cuestionable. El Dr., hace acopio de su extraordinaria experiencia para alegar cómo en una nena pequeña, el hecho de que su madre le introduzca al menos tres veces al día un termómetro rectal para medir su temperatura hará de ella una futura neurótica. La intervención de Nasio no es otra que pedirle a la señora, enferma-de-verdad, que le lleve todos los termómetros que tenga en casa e indicarle que no puede seguir haciendo eso con la nena ; de ese punto en la conferencia que intenta apuntalar la noción de “causa desencadenante”, pasamos a otro momento de chistorete, en el que el celebre analista nos comparte una experiencia con esa misma mujer en la que terminaron midiéndose la temperatura con todos los instrumentos para tales efectos con los que contaba esa mujer en plena consulta con el Dr.; particularmente, uno espera y desea que todo eso sea una broma o, en el mejor de los casos, que no haya sido requerido el termómetro rectal en esa ocasión. Todo esto implica o supone un cierto retroceso que huele a Charcot e hiede al circo del hipnotista; uno no puede negar la realidad o lo R(eal) del evento traumático, eso sería imposible, delirante y casi psicótico, pero definitivamente tampoco se puede instrumentar una clínica de acompañamiento y de instrucción que intente ser denominada así misma psicoanálisis. No olvidemos que el fantasma acontece más allá de la realidad inmediata que ha experimentado el sujeto, pues esa realidad inmediata está lejana a la realidad más plena de su-ser-sujeto: el campo del Otro, el campo del inconsciente, no de la consciencia traumatizada. No dejemos de lado las antiguas advertencias bíblicas sobre el pecado y, más aún sobre el demonio, que haciendo acopio de su belleza y facilidad endulzan los ojos y los oídos del incauto para hacerlo caer a la docilidad frente al pecado; el pecado aquí es un saber que remite irremediablemente a una práctica, la tentación no es otra que dejarnos llevar por ese saber que tiene semblante de seducción y abandonar por tierra, la humildad de una práctica que sólo se tiene así misma sin necesidad de coreografías. Finalmente, como diría el mismo Lacan en su texto de septiembre de 1958 titulado “El psicoanálisis verdadero, y el falso.”: “De este modo, el psicoanálisis falso no lo es solo por el hecho de apartarse del campo que motiva su modo de proceder. Ese apartarse, cualesquiera que sean sus intenciones efectivas, exige un olvido o un desconocimiento. Y tanto el uno como el otro lo condenan a unos efectos perniciosos.” (Lacan, 2012, p. 181) ¿Quién Nasi(ó)? REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Lacan, Jacques. (2012), “Otros escritos”, Ed. Paidós: Buenos Aires, Argentina. Por: Hugo Toro.  Hace algunos años, leyendo la biografía escrita por Elisabeth Roudinesco de Jacques Lacan, conocí “L’origine du monde”, la pintura del extraordinario Gustave Courbet. Como todos sus poseedores Lacan la mantuvo oculta, de hecho, pidió al también gran pintor André Masson le hiciera una pintura con el fin de diseñar un marco de doble perspectiva que le permitiera mantener en secreto la presencia del cuadro dentro de su casa veraniega. Antes de Lacan y después de Lacan, todos los poseedores de esta pintura la mantuvieron en secreto, era una posesión culpígena, llena de vergüenza y atravesada por la transversalidad de lo oculto, de la suspicacia y sobre todo de una sensación de delincuencia. Incluso, tras la muerte de Jacques Lacan sus herederos entregaron el cuadro en 1981 al gobierno francés con el fin de pagar impuestos, pero fue hasta 1994 (trece años después) que el gobierno francés se atrevió a exhibirlo en su actual morada el Musée d’Orsay. Pero, ¿Qué es lo que guarda el origen del mundo?, ¿qué es lo que nos moviliza y nos violenta? Potencialmente, el mismo título guarda una respuesta. “El mundo” como concepto, no es más que una concepción antropocéntrica, que guarda sus poderosas consecuencias en la concepción ligada y antecedente de “lo humano”, sólo hay “Mundo” donde acontece lo humano pues lo humano requiere del mundo para sostenerse como sujeto colectivo, y si podemos hablar del origen del mundo hablamos también del origen de lo humano y hasta ahora, ese origen, el origen no de lo humano sino de las criaturas que se adjudican lo humano sigue siendo lo femenino. Todos nos hundimos en el pesado drama de la vida a partir de un acto creativo gestado desde el vientre materno, “el origen del mundo”, el origen del mundo se nos revela aquí, en este acto subversivo que es contestatario de toda la soberbia humana que construye y deconstruye el mundo a conveniencia modal a través de las épocas pero guardando para sí al mundo como si solo fuera un apéndice de lo humano, que existe para existir nosotros, invirtiendo los términos de nuestra pueril existencia dotándonos de un poder que no tenemos, que nos excede y que en todo caso corresponde a Dios.  La existencia de esta obra nos invita a reflexionar sobre lo humano en sus acepciones más complejas y en sus engaños más exacerbados, sin embargo, no puede ser esa la repuesta, pues esencialmente la condición personal al contemplar la obra se repite de manera individual, a cada uno de nosotros nos resulta incómoda, molesta, nos invita a desviar la mirada constantemente. Y lejos de argumentar la vieja y tan usada tesis del complejo de castración freudiano para explicar nuestra vergüenza colectiva, debo remitirme a la versión de “L’origine du monde” realizada por el pintor mexicano Juanjo Sainz, en ella no vemos la entrepierna femenina, sino la entrepierna masculina, igual de descarnada, brutal y exhibida, en ella el mismo acto sucede, la evasión de la mirada y la sensación de incomodidad, es de ese mismo hecho concretado en estas dos versiones que nos enfrentamos a algo más trascendental, más allá de toda cuestión: lo Real. Lacan sustenta la idea de lo Real para indicar aquello inaccesible e inestimable en el registro de lo Simbólico, lo traumático y lo corpoReal se erigen y constituyen la afrenta de nuestra mente hacia la angustia y a la ansiedad; potenciales que se encuentran reunidos en estas dos versiones; finalmente, como Lacan llegaría a decir “no hay relación sexual” pues la complementariedad es inaccesible a lo humano ya que ésta se encuentra matizada y cortada por la insospechada presencia del fantasma, he ahí la expresión de nuestra vergüenza ante estas dos pinturas, las piezas de lo traumático de lo corpoReal, de lo Real en el sentido más pleno, su homologación a lo ominoso, lo feo, lo indecible y lo no reconocido, aquello que queda como resto en los confines de la represión inconsciente y que nos transforma potenciando nuestra ceguera histérica ante la presencia de estos elementos. Finalmente, si no desvía la mirada es porque nos es irresistible como irresistible es aquello que tras el velo se esconde más allá del altar, más allá de nuestra “humanidad” (como concepto y como idea), nos confronta con la realidad del (O)rigen del Mundo... Por: Hugo Toro.  Si sabemos que es imposible que un analizante llegue con ese hambre de saber porque existe un deseo igualmente poderoso por no saber, no podremos de ninguna manera pensar que podremos llegar a la verdad que representa el deseo, es decir, extraer de los confines del inconsciente el deseo sin obtener resistencias y obstáculos. Todo esto no es nuevo y no hay corriente psicoanalítica que descuide las vicisitudes y conflictos que de este compromiso del analista con la verdad surgen, las llamamos resistencias, mecanismos de defensa, acting out, etc. Es por ello que Freud anticipaba y daba precauciones a quien deseara imponerle al paciente la revelación inconsciente de sus síntomas sin prever un proceso previo, una barbaridad que es constante en los principiantes y respecto a la cual se debe ser cauteloso, pues también sabemos que el análisis requiere precauciones y cuidados para llevarse a cabo. El acercamiento a la verdad requiere un proceso permanente, constante y estable, de otra manera cualquier revelación carecerá de sentido o, en el mejor de los casos, engendrará una cuota de resistencias que en lo sucesivo será difícil de obviar o descuidar. El orden de los factores sí altera el producto, o para ser más precisos, el orden de los factores que permiten el surgimiento del resultado sí que altera el producto. No es lo mismo que el deseo se revele de manera espontánea sin obstáculos a que se revele luego de un compromiso personal que implica un trabajo de pensamiento profundo. Desde los inicios del psicoanálisis, Freud se preocupó por esquematizar los procesos y el camino “seguro” para el analista, aquí trataremos de describir someramente cómo se da este proceso y hablaremos de un par de autores que se han dedicado al tema de una manera sistemática. El primero con el que deseo contar para la fundamentación de esto es Wilhelm Reich, psiquiatra y psicoanalista austriaco que corresponde a la primera generación de discípulos freudianos. Aunque sus ideas ulteriores muestran su claro desencantamiento filosófico, sobre todo, respecto del psicoanálisis, sus antecedentes en el psicoanálisis no deben ser obviados, sobre todo en lo que respecta a sus estudios sobre el carácter y la terapéutica psicoanalítica. En su célebre texto “Análisis del carácter” (1957, p. 36), Reich presenta la idea de que el análisis se desarrolla en dos momentos, uno introductorio que estaría dedicado al análisis de las resistencias, y un “periodo de curación propiamente dicho”. Lo cito textualmente: “[…] Esta distinción es artificial, es cierto; hasta la primera interpretación de resistencia tiene mucha relación con la cura. No obstante, incluso los preparativos para un viaje, al cual Freud comparó el análisis, tienen gran relación con el viaje mismo y pueden decidir su éxito o fracaso. En el análisis, como quiera que sea, todo depende de cómo se lo comienza. Un caso comenzado de manera errónea o confusa está por lo común perdido. La mayor parte de los casos presentan las mayores dificultades en el periodo introductorio, independientemente de que “vayan bien” o no. Son precisamente los casos que al parecer se desarrollan en un comienzo como sobre rieles, los que luego presentan mayores dificultades, pues el curso llano del comienzo torna difícil el temprano reconocimiento y eliminación de las dificultades. Los errores cometidos en la introducción del análisis son tanto más difíciles de eliminar cuanto más tiempo prosigue el tratamiento sin corregirlos.” Es interesante apreciar en esta concepción que Reich reconoce que cualquier error cometido durante el inicio del análisis puede ser rectificado, de ninguna manera sanciona el fin y el fracaso del análisis contemplando alguna torpeza de parte del analista, más bella aún es la metáfora en relación al viaje, que implica necesariamente una preparación. Coincido en esto con Reich y creo que ningún analista podría escapar de esta idea, incluso los analistas lacanianos tienen un periodo previo de entrevistas cara a cara que puede durar meses o años, antes de concebir que un paciente pueda ser “pasado al diván”. Pero, ¿en qué consistirá la fase introductoria de Reich? En el capítulo tercero del libro que estamos revisando, Reich responde de la siguiente manera: “El objetivo del análisis en el periodo introductorio es penetrar hasta las fuentes de energía de los síntomas y del carácter neurótico, a fin de poner en movimiento el proceso terapéutico.” (Reich,1957, p. 36) Como puede apreciarse, cuando Reich está pensando en energía está pensando en el modelo económico-energético freudiano y aunque ese modelo se distancia bastante de las consideraciones que en esta tesis se sostienen no por ello sus consideraciones respecto a la terapéutica analítica son desestimables o equivocadas. Hay que reconocer, haciendo las distancias pertinentes, que el periodo introductorio va encaminado a tres objetivos: - Establecer el modo de trabajo en la mente del paciente (el analista interpretará, escuchará sin juicio, habrá una hora de inicio y una de cierre, etc.) - Vencer las resistencias (ir desmontando las resistencias y mecanismos de defensa a fin de volver posible el trabajo analítico) - Preparar el camino para las ulteriores elaboraciones “de contenido”, es decir, aplanar la ruta para la emergencia de la verdad del deseo, para que cuando el deseo pueda ser desentrañado no haya un obstáculo que impida su natural emergencia en la consciencia y elaboración pertinente. El analista debe reconocer, efectivamente, que hay una fase introductoria, no podría ser de otro modo. El analizante rara vez llega a consulta sabiendo las condiciones en las que va a desarrollarse el análisis, mucho menos con un hambre natural o auténtico de saber, y aunque de manera consciente el sujeto argumente precisamente lo opuesto, Reich nos advierte sobre este punto pidiéndonos ser cautelosos sobre esos análisis que comienzan con mucha facilidad y sin obstáculos, sin lugar a dudas en ese tipo de análisis lo que queda de antemano es la resistencia que opera y que no permite un trabajo auténtico y verdadero, sino a lo mucho una muy auténtica simulación. Por supuesto, hay un punto en el que estaremos en desacuerdo con Reich y es el que se refiere al tema de la transferencia; tanto para los analistas kleinianos como para los lacanianos la transferencia funciona como un móvil que permite el trabajo analítico, no así para Reich que en su texto busca desmontar la transferencia (como si eso fuera posible), más adelante en el mismo párrafo declara: “Esta tarea [la del proceso analítico] se ve obstaculizada por las resistencias del paciente, entre las cuales las más empoderadas son las provenientes de los conflictos transferenciales. Deben hacerse conscientes, ser interpretadas y abandonadas por el paciente.” (Reich, 1957, p. 36) Hay varios puntos por discutir a este respecto, pero me limitaré a decir que no concuerdo en que debe buscarse en la fase introductoria la renuncia a los aspectos transferenciales, mas aún sería complicado entender en este periodo una interpretación de carácter transferencial debido a que el paciente no se encuentra preparado para un trabajo elaborado de ese tipo, pues esas interpretaciones únicamente las permite el tiempo y el proceso mismo. Me atrevería a decir que es en esta fase donde la transferencia debería ser afianzada y no desencantada por ser, como he dicho, el motor de cualquier proceso analítico. Sin embargo, reconozcamos una vez más un punto de concordancia con Reich cuando dice: “La experiencia clínica confirma las demandas de Freud en el sentido de que el paciente que tiende a repetir sus experiencias por acting out debe, a fin de resolver realmente sus conflictos, no sólo comprender lo que está sometiendo al acting out, sino también recordar con afecto.” (Reich, 1957, pp. 36-37) De lo que se trata es de una labor emocional por excelencia; el análisis nunca debe ser emprendido con tintes intelectuales que siempre representan una forma de resistencia, por el contrario el psicoanálisis es un proceso vivo, cargado de emociones y afectos que son el combustible esencial de los procesos mentales. Descuidar ese elemento y volver al análisis un desierto estéril de concepciones, ideas, pensamientos, sería un grave error. Sólo lo que es tocado por el afecto deja sus huellas en la posibilidad de cambio y restauración de las condiciones mentales del paciente, más aún, no hay verdad a lo lejos, la verdad debe vivirse en carne propia, no con prestanombres, y esta experiencia requiere necesariamente de afectos. Referencias bibliográficas: Reich, Wilhelm. (1975), "Análisis del carácter", Ed. Paidós: Buenos Aires, Argentina. Por: Hugo Toro.  Meltzer arranca de una idea kleiniana y sus consecuencias para introducir lo que llamará “confusiones geográficas”. Puntualmente, el punto de arranque es la identificación proyectiva masiva cuyos principales motivos subyacentes de aparición y tendencia en una persona serán: “intolerancia a la separación, control omnipotente, envidia, celos, falta de confianza, ansiedad persecutoria excesiva.” (Meltzer, 2012, p. 58) Cada uno de estos factores y sus concomitantes afectos serían condiciones que, mediante una identificación proyectiva, promueven las llamadas confusiones geográficas, las cuales, esencialmente, constituyen una confusión “literal” en la ubicación de los contenidos de la mente; es decir, el sujeto confunde los lugares en los que se encuentran los elementos y fantasmas de la mente. Esencialmente, describe cuatro confusiones geográficas comunes en la instalación de la transferencia: 1. El uso del cuerpo del analista como parte del self: la confusión geográfica más radical, contemplada como común en los trastornos del espectro psicótico (como el autismo). En esta, el cuerpo del analista es considerada una extensión del self, cercano a lo conocido como la simbiosis con la madre. En este sentido, el self es colocado en el cuerpo del analista, se incurrirá en conductas como usar las manos del analista como si fueran las propias, mirar intrusivamente a los ojos, sentarse en las piernas del analista, etc. 2. El uso del consultorio como la parte interna de un objeto; en dichas situaciones, el analista tiende a representar un objeto-parcial dentro de ese objeto, mientras es igualado con el objeto: durante este tipo de confusión, el espacio es percibido como el interior de un objeto, es la razón por la cual la cualidad del vínculo que establece el sujeto con el espacio es sumamente significativa, pues permite identificar los objetos que se encuentran al interior de su mente, las fantasías que los acompañan, así como los vínculos que establece con ellos. 3. La inversión de la relación adulto-niño, en donde se le exige al analista contener y representar la parte alienada del self infantil: En el caso de los adultos, esto se expresa en términos de una inversión del vínculo paciente-analista; el paciente tratará de imponer sus horarios, hará preguntas pseudoterapéuticas al analista tratando de desvirtuar los roles que se establecieron al inicio del proceso. Por supuesto, la confusión geográfica corresponde a las partes del self que son descolocadas de la propia mente para colocarlas en el self del analista. 4. El ejercicio de control omnipotente sobre el analista: El control omnipotente, una de las características más esenciales de la posición esquizo-paranoide y más aún de la identificación proyectiva masiva, se expresa a través de diversas conductas: “Cada técnica concebible es empleada, verbal y no-verbal, desde la coerción, las amenazas, la seducción, el chantaje, el desamparo simulado, el llanto fingido, o la exigencia de promesas; todo lo cual puede ser resumido en un concepto, un intento de inducir al analista a cometer una transgresión técnica.” (Meltzer, 2012, p. 64) El objetivo de esta etapa del proceso psicoanalítico será disminuir las altas cantidades de identificación proyectiva masiva, lo cual concluye con la instauración de un elemento nuevo que Meltzer da a conocer con el nombre de “pecho-inodoro” (toilet-breast), el cual se refiere puntualmente a la instauración de una figura en la mente y fantasía del paciente, en la cual un determinado objeto puede ser ya depositario de las angustias y ansiedades; lo cual, por supuesto, implica que la confusión geográfica ha disminuido y que las constelaciones fantasiosas ya pueden abstraerse en otro que no es el yo o una extensión de éste. Meltzer lo dice así: “[…] el problema básico es el dolor psíquico y la necesidad de un objeto del mundo externo que pueda contener la proyección de dicho dolor; en pocas palabras, lo que he llamado el “pecho-inodoro”.” (Meltzer, 2012, p. 66) Las recomendaciones técnicas de Meltzer alrededor de este asunto se concentran en el penúltimo párrafo del capítulo, donde concretamente declara: “En otras palabras, si un analista puede tolerar con perseverancia cuando las confusiones geográficas están en el primer plano de la transferencia, seguramente será recompensado con el progreso sin importar que sea lento, ya que éste no depende en casi ninguna manera de la parte adulta de la personalidad.” (Meltzer, 2012, p. 69) Para este punto del proceso psicoanalítico las condiciones transferenciales han evolucionado desde su temprano inicio a formas más estructuradas; puntualmente Meltzer menciona: • “El tiempo de trabajo central de la sesión, semana y periodo son relativamente libres de ser afectados por la identificación proyectiva masiva y su fenomenología, que continúa en un grado variable por dominar las separaciones. • La relación proyectiva “pecho-inodoro” forma el trasfondo de dependencia del trabajo analítico, y todos los excesos de sufrimiento psíquico, persecutorio, depresivo o confusional, son expulsados al analista por los medios característicos. • La relación transferencial se inunda por emociones en donde se confunden las zonas y los modos. • El aspecto introyectivo de la dependencia infantil es progresivamente mantenido en una posición escindida fuera de la situación analítica, a medida que la relación introyectiva oral al pecho se diferencia con mayor claridad de las otras zonas y modos de transferencia infantil. • La identificación proyectiva es un mecanismo que ahora funciona de manera más o menos masiva con relación a zonas selectivas para borrar la diferenciación entre adultez y niñez.” (Meltzer, 2012, p 74) Si bien, durante la etapa previa, el conflicto generador de ansiedad principal es la separación y el desamparo, en esta etapa el conflicto central son los deseos y los celos, según lo explica Meltzer un poco más adelante. Aquí podemos hacer una indicación de comunión con las ideas lacanianas de la estructuración mental, según las cuales la estructura llega siempre que exista el deseo, que implica, necesariamente el reconocimiento de una falta que inscribe al sujeto en una lógica que lo supera, la lógica del Otro; es igualmente importante comprender que en esta etapa el sujeto se encuentra perfectamente colocado en este registro de cuestiones. Por supuesto, cuando hablamos de un deseo instaurado hablamos también del complejo de Edipo, que es el que lo estructura en la falta de manera definitiva como lo hemos visto anteriormente; esto no escapa a Meltzer de ningún modo y lo menciona puntualmente en la página 76 (2012): “La fantasía edípica que subyace a esta área de sensualidad contempla una conjugación polimorfa de objetos-parciales, que tiene lugar entre los padres como un proceso virtualmente continuo.” De lo que se trata es de la consolidación de los elementos sensuales en sus equívocos zonales. La retención de los aspectos positivos de los objetos tiene lugar siempre que se parcialice al objeto y, por lo tanto, dichas partes se vinculen a zonas específicas que son equiparadas: boca-vagina-ano-mano-ojo-lengua-pene. La recomendación técnica en este momento del análisis sigue siendo la interpretación, herramienta psicoanalítica por excelencia, mediante la cual la idealización y la escisión son combatidas con fuerza de tal suerte que las ansiedades puedan surgir para dar paso, según Meltzer, a la instauración del pecho nutricio. Estas dos realidades de las consideraciones de Meltzer sobre el proceso analítico se articulan a partir de la transferencia y es en ese sentido que podemos distinguir una cierta aproximación con las ideas lacanianas de la instauración de la transferencia. En su Seminario 1, Lacan (2013, p. 349) expresa: “¿A partir de cuándo realmente hay transferencia? Cuando la imagen que el sujeto exige se confunde con la realidad en la que está situado. Todo el progreso del análisis consiste en mostrar al sujeto la distinción entre estos dos planos, en despegar lo imaginario y lo real. Es ésta una teoría clásica: el sujeto tiene un comportamiento supuestamente ilusorio y se le muestra cuán poco está adaptado a la situación efectiva.” Como vemos en este breve parágrafo, aunque los analistas kleinianos y lacanianos articulan sus experiencias partiendo de plataformas teóricas y comprensivas diferentes, sus experiencias clínicas quedan manifestadas por matices similares con descripciones diferentes de los procesos, pues mientras Lacan habla de una imagen exigida del analizante hacia el analista y de la incorporación de lo imaginario y lo real en un acoplamiento casi difuso; Meltzer encuentra una identificación proyectiva que desmantela el adecuado funcionamiento de la mente y por lo tanto de la percepción de los contenidos de la misma y su funcionamiento. En ambos las intervenciones e interpretaciones tienen el objetivo de genera un corte (Lacan) para instaurar una posición de verdad que le permita colocarse en la comprensión adecuada de su propia subjetividad y experiencia emocional, abstrayendo desde sí mismo el significado que dichas experiencias tienen para sí mismo (Bion-Meltzer). El aclarar las confusiones de zonas y geográficas permite al analista ir generando esa incertidumbre que da pie a esos accesos de verdad indefinida que dotan al sujeto del camino analítico como tal. Esa interpretación sobre la transferencia y sus mecanismos que realiza Meltzer en ambos estados confusionales ejerce los cortes simbólicos que colocan su interpretación al nivel de un plano que genera una estructura cada vez más compleja y menos atravesada por la fantasía. Es en ese mismo sentido que Lacan comenta: “[...] La función de la transferencia sólo puede ser comprendida en el plano simbólico. Todas las manifestaciones en donde la vemos aparecer, incluso en el dominio de lo imaginario se ordenan en torno a este punto central.” (Lacan, 2013, p. 357) Dicho punto central es precisamente el establecimiento de un vínculo simbólico que vaya desmontando las ilusorias consideraciones de las fantasías imaginarias (en el sentido lacaniano) que impregnan todas las confusiones de las que hemos venido hablando en este parágrafo. Participación dada en el marco del · Coloquio Internacional Nodaléctica y su relación con otros saberes en torno al malestar en la cultura · , el 6 de diciembre de 2018. Bueno, en principio, mi pregunta de apertura era: ¿hay lugar para el amor en el discurso capitalista? Pregunta que hace un rato me pareció un tanto imbécil y, si son amables conmigo, más bien inocente. La quiero replantear para decir ¿Hay lugar para el amor después del discurso capitalista?

Quisiera comenzar con una frase de Lacan que ya se ha dicho miles de veces, del seminario V, “amar es dar lo que no se tiene”, ya falta poco para que en los muros de acción poética lo utilicen o hasta en playeras, quisiera subrayar ese dar lo que no se tiene que remite a un concepto lacaniano que tiene que ver con la falta, en términos freudianos con la castración, y que por supuesto coloca al sujeto en el lugar de entender su incompletud, justo ese lugar del que Ángel decía del discurso capitalista que elude el punto de incompletud. Precisamente amar nos coloca en ese punto en el que no podemos eludir que somos seres incompletos que siempre estamos ahí desde la castración. Miller dice, me parece que en los seminarios de Caracas, que amar feminiza al hombre y que eso lo vuelve un ser cómico, y efectivamente, un ser enamorado es un ser cómico pues es un ser castrado, feminizado. Quisiera hacer el cierre de este primer punto para decir que el amor es un lugar de incompletud. Pasemos a otra frase de Lacan, dada en el seminario X dedicado a la angustia, donde dice “El amor es lo único que permite al goce condescender al deseo”, es decir, sólo el amor puede liberar la corporalidad del goce para instaurar o permitir la articulación del deseo, que vuelve al sujeto un sujeto sujetado a su deseo inconsciente; precisamente ahí, en la estructuración del deseo por encima del goce forma al sujeto, el goce lo aniquila. Uno puede pensar en Santa Teresa y su éxtasis, podemos pensar así el goce, en ella como ese goce máximo que aniquila al sujeto, que lo disuelve en una cosa ominosa para ponernos un poco freudianos. El amor en este sentido, cubre con un manto de belleza lo sublime del goce, pero al mismo tiempo, ese manto permite breves destellos que le permiten al sujeto entrar por pequeños momentos en contacto con ese goce, ahora, estamos en dos puntos: el lugar de la incompletud y por el otro, la instauración del deseo que permite al sujeto alejarse del goce. Vayamos ahora al discurso capitalista que, como ya hemos escuchado, instaura un imperativo categórico: ¡goza! Este imperativo arroja al sujeto a su goce sin salvavidas, el salvavidas creado por la humanidad es precisamente el amor pero en el discurso capitalista y en el goce, en la lógica del discurso capitalista, el amor no puede encontrar un lugar, porque el amor precisamente introduce la idea de incompletud, nadie puede gozar si se sabe incompleto; esa es la gran ilusión y el gran malestar que genera seguir el imperativo categórico del goce. Dice Colette Soler “el capitalismo no habla del amor, hace comercio del amor”, y claro, porque como decía Pamela el objeto de amor es visto como un producto de mercado sobre el cual se goza y no como un otro con el cual se establece un vínculo. Quisiera cerrar un poco... más bien no un poco, sino cerrarla definitivamente mi intervención con una frase de un querido amigo psicoanalista Helí Morales: “¿Para qué sirve el amor? Para intentar suplir la violencia de la no relación sexual.” Es justamente ese lugar el lugar del amor en el devenir humano. ¿Hay lugar para el amor después del discurso capitalista? Yo no creo y me parece que es precisamente eso lo que ha generado tanto malestar y lo que ha generado las elaboraciones más recientes como el poliamor y todo aquello, son elaboraciones que no permiten la entrada de la incompletud, que no permiten la posición del sujeto, lo desplazan para convertirse en un ser ya no para la muerte, sino hacia la muerte, en esta idea que Alba decía sobre la pulsión de muerte. Esa sería mi intervención, estaré feliz de que podamos platicar un poco, fue muy interesante para mí porque además en mi universidad el discurso es, pues sí muy universitario, yo soy profesor para la Panamericana donde todo sigue teniendo el semblante del profesorado, entonces estoy muy contento de estar en un espacio más relajado y que se presta más al diálogo. Intervención A Una primera pregunta que te haría y la digo de paso porque creo que es importante que hablen los demás. Entiendo que tu pregunta invita a la conversación, pero hablas de después del discurso capitalista como después de la Primera Guerra Mundial, es decir, hay una especie de, ¿no pensarías por ejemplo que justo el discurso del analista sería lo que podría revertir esta idea? Es que de repente parece como muy apocalíptico, ¿no?, lo que estás planteando, después de eso ya no existiría el amor, me parece que habría que plantear cuáles son las opciones, incluso desde Lacan el lugar del analista, incluso lo pienso como alrededor de lo que nosotros estamos haciendo acá, alguien que no está buscando ningún tipo de ganancia con esto, que está en el desperdicio o en el despilfarro de sus utilidades, creo que se engancha con las discusiones que estaban antes, es decir, la cuestión empresarial nosotros no estamos buscando esto y justo es interesante ver cómo actualmente se ha dado una dimensión muy empresarial de los psicoanalistas y efectivamente pensar que una manera de hacer o sortear eso es hacer las cosas sin ningún fin deja tú lucrativo, académico, sin ningún afán de renombre, insignia. Respuesta: Sí, sí; en principio la base del amor es su gratuidad. Estaría de acuerdo contigo. Sin embargo, personalmente, y esto tendrá que ver con síntoma personal, tiendo a ver las cosas de manera muy apocalípticas. Yo realmente veo el devenir contemporáneo como una suerte de resbaladero en la que no hay obstáculo que pare esto tan nauseabundo, pero reconozco que, sin duda, el discurso del psicoanalista sería un buen obstáculo. Pero sería un buen obstáculo que en este momento está agonizante porque se está pervirtiendo, precisamente, porque se está volviendo una práctica empresarial; ahora uno puede ver en el transporte público el anuncio “Vaya usted con el psicoanalista, citas al 50% de descuento” Intervención A O del buen fin... [Risas] Respuesta: Exacto [Risas], tenga un buen fin y aléjese del goce. Intervención B La parte de esto apocalíptico me parece que es un gesto de franqueza, de honestidad y de valentía, remitirlo a algo de tu subjetividad también, más allá de la conjugación contemporánea, no cualquiera lo hace. Me hiciste recordar, en todo lo que estabas diciendo, el testimonio o los testimonios de María Cristina Giraldo porque precisamente hay algo muy interesante sobre lo que ella testimonia sobre el amor, ella [inaudible] primer amor estaba en el orden de lo imposible, puras cartas y eso no llegó a nada, luego estaba en el orden de lo necesario, del estrago, justamente ella “se casó” con el bebé Gerber y por eso lo traigo, por el bebé Gerber que la mamá y la hija veían el anuncio del bebé Gerber, en un discurso casi delirante en el que hace suponer que de tanto mirarlo iba a salir una criaturita de ojos verdes, y ella mulata. Entonces hay una posición de estrago muy fuerte para ella allí, cuando se le regresó la marca “una negra como tú”, termina diciendo, estos testimonios en este sentido. Y hay un punto en donde ella habla [...] y dice que no le importa por qué a ella la aman. Y me parece que dice mucho de cómo hay esta posibilidad no de acabar con el discurso capitalista, sino Lacan habla de la salida, la salida, pero la salida es de cada cual porque finalmente entras porque está tu pulsión de muerte ahí, es un buen ejemplo de la salida, ese psicoanálisis también existe, no está moribundo; hay muchas denominaciones de las cuales aprender y leer, eso al menos no está moribundo. Intervención A Incluso de lo que hablaban en la otra mesa, las formas del lazo también podría ser una opción como salida al... Intervención C Tres ejemplos, rapidito, en el caso de la mesa de Ángel que yo le quería decir que el niño de mi familia, infortunadamente, la familia lo convenció de que hiciera la tarea de la papaya. Y creo que es un ejemplo de aceptar al Otro en la cultura como límite, en lugar de ir a la escuela, como se hace ahora, dentro de estos ideales a reclamarle a la maestra o sea a que ella tenga que cambiar. Bueno, ese es un ejemplo de lo que hace obstáculo. Y dos ejemplos más también de cómo se hace obstáculo pero que se me ocurrieron mientras tú estabas hablando y después quería preguntarte algo más respecto a la incompletud y lo del no-todo. Yo recuerdo de chiquita que estaba yo creo púber y uno se pone super grosera, y mi mamá estaba bailando y divirtiéndose con la familia, yo la vi bailar y de pronto le dije ‘¿qué estás tomando?’, ella no me dijo nada, se acercó y me dio una cachetada, ni siquiera fue que me marcó, fue violenta, fue una cachetada que me dolió moralmente, o sea quedé en ridículo total, pero esa cachetada a mí me hizo amar a mi madre. Entonces, el otro punto es un joven que se analiza conmigo que estaba en una cosa muy fuerte de esto, de esta cosa pulsional, yo la verdad es que no sabía si lo iba a poder atender, ni si quiera quería plantear demanda exacta de “qué me pasa” sino que los demás, los demás. Ahí lo único que me dijo es fumo, bebo y me drogo en exceso. Pero yo incluso intentaba decirle algo, así fuera una pregunta y no quería, yo corté la sesión y entonces me escribe diciéndome “cuánto es que te voy a pagar, dime y yo te pago la consulta” como tratando por medio del dinero que yo accediera a atenderlo no importa lo que él tuviera que decir, entonces yo le dije que no sabía si las consultas iban a funcionar que primero esperáramos a la otra consulta para ver. En la próxima cita él llegó y me dijo “me hizo mucho bien”, yo pensé en la cachetada de mi mamá, “me hizo mucho bien la última sesión, me sentí más tranquilo” y empezó a decir “mi problema es este y este”; la verdad a mí me sorprendió mucho que haber cortado la sesión que haber cortado la sesión tuviera ese efecto; entonces me parece que más por los ideales, no debemos hacer esto, no debemos hacer lo otro, etcétera que no sirve, sino que es como poner como dice Lacan poner un taco de manera en un sitio para que no ruede algo, me parece que por ahí algo puede funcionar. Respuesta: Sí, definitivamente; en principio así sería. O coincido con esta visión, efectivamente, en principio así sería. Mi visión es que la tendencia no va por ahí. Aunque efectivamente, como dice Ángel, el asunto es que están surgiendo colectivos como este que están haciendo trabajos muy interesantes y que se están planteando tradiciones que van a funcionar como estas trancas, sin embargo, no creo que sean lo mayoritario. Pero es mi lectura, desalentadora porque... me gusta el desaliento. [Risas] Intervención A Bueno yo te invitaría a pensar en esto, no establecer una ley de formalización previa a través de la cual tuvieras una expectativa y te abrieras a la posibilidad de acontecimiento que pudiera suceder. Sobre todo desde el lugar del analista. Intervención D Lo que me provocó un poco la pregunta o las preguntas que trae Víctor, primero lo que dice Roque Farrán de hacer el duelo de la sociedad fantaseada; me parece importante esto, me llama mucho la atención cómo dices “después del capitalismo” porque es provocador, o sea a mí no me importa si está mal la retórica pero me provocó y eso está chingón. Justo porque creo que me trajo a la mente esta idea de cómo hacer el duelo de la sociedad fantaseada y justo me vino a cuenta la idea del texto de Miller del “Orden simbólico en el siglo XXI” y esto del a-muro, ¿no?, que tendría que ver con atravesar ese muro imaginario, y tal vez otras formas de amor, otros modos de amor, que creo que es lo que Alba decía del análisis; pensando el amor, no sé, algo que tal vez introduciría en capitalismo-amor que estás trabajando sería violencia. Yo. La idea de la violencia en Lacan es muy interesante porque va a decir que es ahí el límite donde termina la palabra. Entonces esta idea de lo violento en el capitalismo gore como dirán varios autores me parce muy interesante que se haga como en este ternario que propone Farrán o sea cómo se empieza a anudar ahí el amor, el capitalismo y bueno, yo lo estaba pensando en la violencia porque lo contrario del a-muro lo estoy pensando como la violencia, es decir, eso que no es palabra y que no tiene que ver con la agresividad... Intervención A Es el “fuera de la política” de Milner... Intervención D ¡Exactamente! Justamente ahí, ese fuera de. Entonces me parece que la idea de violencia podría provocarte más reflexiones, bueno no sé, justo por todo este desmadre que se trae entre parejas tóxicas y todo este desmadre que se traen del “foreveralone”, esta idea de “no, es que es dependiente de tal” y creo que ahí podrías o se podría dar cuenta de estas otras formas de amor que están siendo provocadas por el orden simbólico así, este de victoria al porno qué consecuencias trae para el amor y para la violencia. Tal vez yo estoy contraponiendo el amor y la violencia y no sé si sea lo más adecuado. Eso lo advierto. Pero me provocó mucho, está bien chingón lo voy a seguir pensando esto... [Risas] Me dejo así como, ¿qué hay después del capitalismo si esto no es capitalismo? O ¿Qué va a haber después? Y me trae mucho a colación esta idea de cómo hacer el duelo de un objeto que nunca se tuvo, dice Farrán. ¿Cómo se hace ese duelo? Sí pensando como análisis, pero me parece que Farrán está tratando de pensar lo singular pero también está acercándose o coqueteando en un ir y venir entre lo singular y lo universal. Entonces me gustó mucho tu participación. Respuesta: Gracias Intervención A Ahora uno de los problemas, justo cuando lo señala, es que vivimos en un mundo tan de lo ilimitado que pensamos que no hemos tocado fondo. Bueno cuando tú lo piensas así que “después del capitalismo” en realidad yo siempre estoy pensando en que va a venir algo peor que esto, no siento que ya llegamos al punto en el que ya llegamos al fondo entonces, tal vez era ahí, impensable el “después”. ¿Quieres decir algo? [Ofrece el micrófono] Respuesta: No es necesario. Por: Hugo Toro  Seguramente no es raro para el analista formado o para el psicoterapeuta de corte psicoanalítico encontrar ocasiones de la vida cotidiana donde se muestran a todas luces los mecanismos inconscientes que defienden la estabilidad mental de los embates de la angustia y las pulsiones, por lo que supongo que lo que quisiera transmitir aquí, únicamente como un refuerzo a lo que ya todos conocen, no será tomado como psicoanálisis silvestre sino como una ocasión que deseo aprovechar para hablar con brevedad de un mecanismo central de la práctica psicoanalítica: la renegación. Fue ayer cuando yendo en transporte público tuve ocasión de escuchar una conversación poco usual entre un hombre joven y su acompañante una joven. El punto de discusión era el VIH, afección que ha asesinado a millones de personas a lo largo de los años y que aún no tiene una cura definitiva; mientras la joven se mantenía discreta escuchando con atención el joven argumentaba con vehemencia cómo él no creía de ninguna manera en el VIH, para él todo se trataba de una conspiración que había producido millones para la industria farmacéutica, la sustancia del argumento era que todo era un invento el cual se le repetía tanto a los contagiados con VIH que terminaban por “creerse” la enfermedad, lo cual concomitantemente les traía el fatídico desenlace mortal. Fue el cierre de sus argumentos el que llamó poderosamente la atención y no tanto su ignorancia sobre el tema, cerró todo cuanto decía con una frase: “El vih es real pero no existe”. Por supuesto la frase en sí misma resulta un tanto cómica, sugiere un error lógico que no puede sostenerse más allá de una tomadura de pelo, sin embargo, más allá de las lecturas superficiales que podríamos hacer sobre la frase, deberíamos intentar darle un sentido todavía más profundo. Por supuesto ya anticipé lo que deduzco de esta afirmación, no se trata de otra cosa que del conocido mecanismo de defensa “renegación”. Pues cómo si no podemos llamar aquella condición que tomando consciencia perceptual del hecho, supone al mismo tiempo una negación de él. En su artículo de 1927 dedicado al Fetichismo, Freud se acerca a dar una definición de renegación, declara: “[…]La situación que consideramos revela, por el contrario, que la percepción se ha conservado y que se ha puesto en juego una acción sumamente enérgica para mantenerla repudiada (renegada).” (Freud, 2017, p. 2994) No es cierto que el sujeto abandone la percepción de la realidad, al mismo tiempo que la acepta la repudia (reniega); por supuesto, nos dirá Freud más adelante, todo esto sólo es posible gracias a los principios o leyes que rigen el inconsciente, tal como la coexistencia sin oposición de dos términos que esencialmente suponen una contradicción del orden lógico en el pensamiento preconsciente o más aún del proceso secundario de realización de la mente. Siguiendo el encuentro que tuve, el muchacho claramente reconocía la enfermedad, incluso el padecimiento de sus amigos de quienes decía varios estaban infectados, sabía las consecuencias, llegó a decir “es horrible morir de eso”, pero aún cuando es claro que acepta la percepción de la realidad es también claro que la reniega; como el título del famoso artículo de Octave Mannoni “Ya lo sé, pero aún así”(1979), el sujeto sabe perfectamente lo que la realidad le escupe, una enfermedad incurable, que en sí misma revive las terribles angustias de desintegración y que suponen al mismo tiempo una angustia tremenda que amenaza al Yo con sus cualidades ominosas que aproximan al orden de lo Real. Acompañando a la percepción de la realidad viene de inmediato una renegación: “es real, pero no existe”, que busca superar las ansiedades que el elemento instigador provoca. Por supuesto, el evento es sencillo y no hay mucho más que declarar, por lo demás, quedaría decir que este mecanismo, supone una composición reflejada de la resolución del Complejo de Edipo, una resolución que desemboca en una estructura perversa de la mente cuando el mecanismo de la renegación supera y reemplaza al de represión, el perverso es en esencia un renegador por definición, implica necesariamente una construcción que revela el sentido de sus ansiedades: la castración. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Freud, Sigmund. (1927), “El fetichismo”, Obras completas de Sigmund Freud Tomo III, Ed. Biblioteca Nueva, México: Ciudad de México. Mannoni, Octave. (1979), “La otra escena: claves de lo imaginario”, Ed. Amorrortu. Buenos Aires, Argentina. Por: Hugo Toro  Es importante reconocer, sin menor asomo de sorpresa, la constancia con la que las “barbaridades clínicas” se escuchan en nuestros días. Analistas jóvenes, analistas en formación e incluso analistas con reconocidas y longevas carreras son ubicados como agentes de conductas y actitudes extrañas y, por lo demás, estrafalarias, que convierten el consultorio en una suerte de escenario teatral, donde el analizante queda reducido a ser un personaje del libreto inconsciente del analista. Analistas que se duermen, analistas que clausuran sesiones apenas comenzadas, analistas que cancelan, cambian las horas, analistas que sostienen vínculos de amistad con sus “analizantes”, analistas que estropean la sesión con intervenciones excedidas y abundantes, analistas que más que analizar inhabilitan la acción analítica. Por lo demás, todos estamos entregados a la imperfección humana, que nos inunda y nos permea de angustias que debemos resolver con lo que nuestra propia mente nos permita. La humildad se alcanza cuando reconocemos que nuestras fuerzas son pobres, nuestras debilidades innumerables e incluso, cuando se reconoce el inconsciente, qué mayor incitador de la humildad que el reconocernos ajenos a nosotros, reconocer el enorme océano de oscuridad que embarga nuestra mente y nos hace caminar con cautela hacia los propios atolladeros, para lograr la ruta que mejor nos convenga desde el conocimiento aspiracional de nuestra propia mente. Sin embargo, la humildad no tiene destinado un lugar en estos analistas que lejos de comprender con profundidad y encono sus propias limitaciones e incorrecciones reaccionan con presteza a las indicaciones críticas o cuestionadoras para refugiarse no en la teoría sino en la “fama”, en la reputación de los notables analistas; escuchamos con frecuencia justificaciones baladí como “Lacan hacía cosas peores”, “así lo haría Klein”, “así lo hizo Winnicott con x paciente”, las identificaciones narcisistas e infantiles permean en las prácticas clínicas de estas personas constituyendo una afrenta para el propio proceso que se enmarca en las fantasías del analista y no del analizante, el ritmo está dado por las fantasías de un analista que imprime a la sesión sus propias intenciones y motivaciones, no para pensar al paciente sino para destacarse personaje central de la diada analista-analizante. En vez de desdibujar su figura, abrir el panel para el depósito de las fantasías y contenidos inconscientes, el analista se vuelve más presente se edifica así mismo fortaleciendo lo más inauténtico del yo. Por supuesto, las implicaciones clínicas son graves pues destruyen el devenir del análisis. Aunque es evidente que el analista nunca desaparece del todo y aunque todos aceptamos (Dios quiera) que el conflicto inconsciente del analista juega un papel central en la terapia, darle a ese conflicto una apertura tan evidente e incuestionada supone un riesgo, pues incluso la “conducta analítica” más “buena” debe ser cuestionada, ese es el germen del proceso analítico y representa el centro mismo de las constelaciones analíticas, si el analista se presenta como una roca permanente e inamovible tendremos por cierto que el análisis devendrá un adoctrinamiento, como seguramente lo fue para ese analista el estudio de la teoría concebida en su mente como la transmisión de un catecismo indudable que además lo arropa para cometer cualquier clase de barbaridades: ha nacido el lacaniano errante. Autor: Hugo Toro.  El título que abre esta brevedad es una frase dicha por la Dra. Elisabeth Roudinesco, a quien tuve la deferencia de conocer en l'Ecole normale supérieure en París el año pasado. La frase está elaborada alrededor de los analizantes homosexuales, quienes, históricamente y desde Freud (quizá mucho antes) fueron categóricamente juzgados de perversos aún cuando no se establecían claros paralelismos entre las diferentes perversiones, más allá de todo, aún cuando no se tenía bien claro en lo que consistía la perversión. Ahora bien, si el sujeto homosexual solía tender a conductas sexuales aberrantes y socialmente inadecuadas cabría preguntarse dentro de este espectro de cosas ¿no sería eso un reflejo de las limitaciones sociales a los que se encontraba sometido? Pensemos claramente, un homosexual de la época de los 50s o 60s (época del monstruoso psicoanalista Socárides) no encontraría buena cabida en la sociedad para experimentar su sexualidad de manera abierta, por el contrario, el pobre sujeto estaría relegado a una vida de podredumbre discriminatoria, donde sus figuras de identificación no serían otras que otros sujetos discriminados, alienados dentro de una enajenación perpetua en lo kitsch y en lo repulsivo. Si los homosexuales tendían en épocas pasadas a conductas sociales y sexuales aberrantes no debemos debérselo sólo a su naturaleza homosexual y a una concomitante estructura perversa que los inclinara a la fractura de lA ley, sino, por encima de todo a que no había más devenir, las opciones eran pocas, casi nulas, un fingimiento perpetuo, quizás una represión permanente elaborada a partir de falsedades sociales. ¿Podríamos pensar que esas vidas aberrantes serían los gritos desesperados contra una existencia inautética, un falso self, el último bastión de pasión por la vida que le quedaría a un sujeto en esas mismas condiciones? Quién sabe. Por lo demás, nuestra época es otra y a la consulta llegan homosexuales aquejados por las mismas preocupaciones, por las mismas pasiones que los heterosexuales más “genitales” (en el sentido freudiano del término). Lo que cabe preguntarse ahora es desde dónde está ubicado el homosexual, cuál es el discurso que articula la actitud de búsqueda de la normalidad, una normalidad heterosexualizada; sea como sea, es raro encontrarse a un perverso en el diván, aún con el paso de los meses o de los años. Roudinesco posee cierta razón, al final han resultado ser buenos neuróticos. La clave está en descubrir qué clase de fantasías se encierran en las nuevas claves neuróticas de la homosexualidad, queda abierta la visión para que aparezca a la luz de la clínica alguna coordenada. |

Archivos

Diciembre 2025

Categorías |

Canal RSS

Canal RSS